「仙台における魯迅の記録」仙台に留学していたころの魯迅の調査資料がまとめられている

今月19日、中華民国の小説家、思想家である魯迅(ろじん)が亡くなって丸80年を迎えた。魯迅の「声」は、今日に至るまで、各世代の人の心に響き続けている。中国だけでなく、日本も魯迅の遺産を非常に重視しており、日本語へ翻訳された作品や関連の研究が非常に多く、その作品は中学校や高校の教科書にも盛り込まれ、広く読まれている。また、魯迅が日本に留学していた当時の遺跡も大切に記念として保存されている。北京青年報が報じた。

中国社会科学院文学所の研究員である董炳月さんは、1994年に日本へ留学し、98年に東京大学で文学博士の学位を取得した。董さんは長年、魯迅や日本の思想に関する研究に携わっており、魯迅の研究をしている日本の著名な学者とも深いかかわりを持つ。筆者は今回、そんな董さんを取材し、「日本人から見た魯迅」について聞いた。

福井県あわら市にある藤野先生の旧居

魯迅は日本の「国民的作家」

Q:以前「魯迅は日本の『国民的作家』と言われていたが、日本人はなぜこれほど魯迅を重視しているのか?」

A:それは、魯迅が飛躍するうえで、日本は大きな役割を果たしたから。日本の多くの学者もこの点をよく理解している。1930年代初め、京都大学の漢学家・倉石武四郎氏が魯迅の短編小説集「吶喊( とっかん)」を中国語の教材にしていた。32年、著名な作家・佐藤春夫が訳した魯迅の短編小説「故郷」が雑誌「中央公論」に掲載された。当時、日本では翻訳された魯迅の作品が大人気となっていたため、魯迅が亡くなって1年もしないうちに、改造社が「大魯迅全集」(全7巻)を出版した。中国で初の「魯迅全集」が出版される1年も前のことだ。第二次世界大戦後、中国文学者・竹内好などが翻訳と研究を進め、魯迅はさらに広く知られるようになった。50年代初めから今に至るまで、魯迅の「故郷」は日本の国語の教科書に採用され続けている。つまり、中学校・高校に通った日本人は、誰でも魯迅の作品を読んだことがあるのだ。日本人は魯迅の作品を通して中国の姿を見て、中国に対するイメージを作る。また、魯迅の作品を通して、転換期の日本社会と日本人を知ることもできる。

中国文学者・竹内好がまとめた「魯迅選集」

魯迅からインスピレーション得る日本の作家

Q:董さんの著作「魯迅形影」では、魯迅を主人公とした日本人作家の文学作品にも言及しているが、具体的にはどのような状況なのか?日本人作家は魯迅に対してどんなイメージを抱いているのか?

A:日本では、魯迅をテーマにしたり、魯迅を主人公とした作品がたくさんある。私が読んだことのある作品だけでいうなら、以下の3冊は注目に値する。

まず、太宰治の長編小説「惜別」で、青年の頃の魯迅とその恩師・藤野先生の物語が描かれている。太宰治が知っていた、魯迅が仙台にいた頃についての話は、当時の日本の政府にとっては喜ばしい内容ではなかった。その中では、太宰治自身が知っている青年・魯迅が描かれていると同時に、日本政府の軍国主義意識の形態が、間接的に風刺されている。

次に、霜川遠志の戯曲「魯迅伝」で、50年代から70年代に日本全国各地の中学・高校で巡演され、大きな影響を与えた。この作品の最大の特徴は、魯迅を徹底的に普通の人として描いている点で、その観点から魯迅の本質を理解しようとしており、フィクションである魯迅と革命家・秋瑾の恋愛まで描かれている。

最後に、著名な劇作家・井上ひさしの戯曲「シャンハイムーン」で、魯迅が避難生活を送っていた1934年8月から9月までの約1ヶ月間に、日本人の医師が魯迅の治療をしてくれる物語を描いている。井上ひさしには、魯迅と『対話』するという強い意思が感じられ、魯迅を鏡として自分を照らし、自分の価値観を表現している。魯迅の価値観には反対の立場を示している。しかし、「反対」とは言っても、魯迅を否定しているわけではなく、対話を通して、魯迅の観念とは全く逆の観念を示し、より奥深い魯迅を演出している。

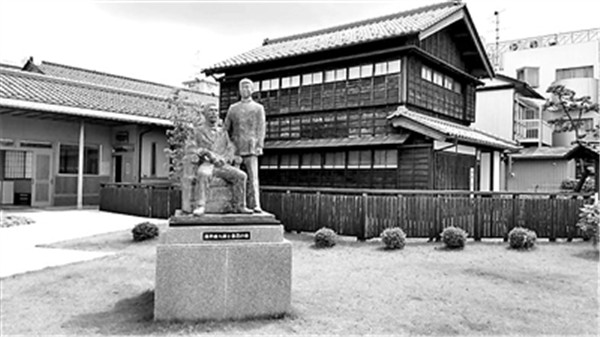

魯迅が仙台に留学した時に学んでいた「階段教室」

魯迅の日本に対する見方は今日でも有效

Q:日本では魯迅が非常に重視されているが、一方の魯迅本人はどのように日本を見ていたと思うか?

A: 魯迅は日本のことを知りつくしており、日本については急所を突いた考えを持っていた。魯迅の日本に対する見方は今でも有效だと私は思う。それは、以下の3つの視点から考えることができる。

まず、魯迅は、「東アジア」を信じたことはなく、「東アジア」についてとりとめのない空想をしたこともない。彼は日本に留学していた初期、東京の弘文学院で学び、明治時代の日本の帝国主義の本質をはっきりと理解していた。現在、「東アジア共同体」は、知識界における話題だ。これを話題にしてもいいが、その時は必ず、日本とその他の東アジア諸国について正しく理解していることが前提となっている。

次に、36年、魯迅は日本人の円谷弘との談話の中で、「日本と本当の意味で対等な親善関係を築くためには、中国には必ず対等な軍事力が必要になる。国と国の関係は、力のバランスが取れていなければ、奴隷か敵となってしまう」と明確に述べている。私たちは今、「中日友好」について語る際、この魯迅の言葉を銘記しておかなければならない。対等でなければ、本当の意味での「友好」は存在しないので、自分を強大にすることはとても重要だ。

最後に、魯迅は、中国人の国民性を批判している。私は、彼が日本人の国民性を見本にしていると思っている。魯迅の友人だった内山完造は、魯迅が彼に「中国が日本の全てを否定しても、日本人の『まじめ』という長所は絶対に軽視できない。何が起きても、この点は、中国人として日本人から絶対に学ばなければならない」と語ったと振り返っている。私の理解では、「まじめ」というのは、単なる態度ではなく一種の道德で、国民一人一人や社会全体と関係している。日本が現代化に成功したのは、国民の「まじめさ」と密接な関係がある。中国人にもそのような「まじめ」な態度と道德があれば、中国の社会も必ずもっとよくなる。もちろん、その背後には制度や文化、価値観などのサポートもある。魯迅の「まじめさ」、「正直さ」、「忍耐強さ」に、日本人の積極的な国民性を垣間見ることができると、私は思っている。(編集KN)

「人民網日本語版」2016年10月21日